全球货币政策转向:一文看懂全球主要央行的货币政策动向

来源:Chinamoney

外汇

2017年以来,美联储、欧洲央行、英国央行等全球主要央行货币政策均存在转向举动和预期。经济复苏力度不同决定各国货币政策正常化节奏存在差异,但整体将继续趋于收紧。

一、拐点来到:主要央行货币政策同频共振

从主要发达经济体货币政策实践看,货币政策正常化主要分三个步骤,依次是:退出量化宽松、加息和缩表。如果货币当局处于其中某一阶段或释放了将朝这个趋势发展的信号,即认为货币政策拐点到来。当然,三个步骤并不是完全割裂的,可能依次进行,也可能同步推进。货币政策正常化不可能一蹴而就,拐点可能将持续一段时间,标志是政策利率和市场利率变动的节奏和幅度。

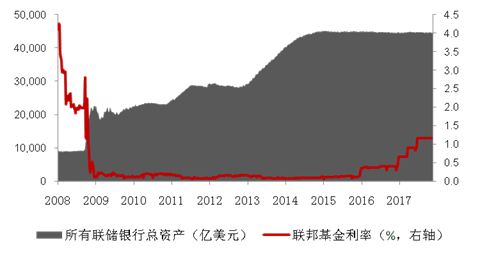

按照三阶段划分标准,目前美联储货币政策正常化走的最快,处于第三阶段,即缩表阶段。美联储自2014年底开启货币政策正常化进程,先是退出大规模资产购买计划,然后自2015年底开始逐步加息。经过近两年的加息准备,美联储在9月议息会议上宣布从10月开始正式启动缩表。

图1 美国联邦基金利率和美联储总资产

英国央行和加拿大央行处于第二阶段,即加息阶段。英国央行在2017年年初宣布基本结束购债,并在11月2日宣布加息,这是金融危机以来英国央行首次加息,标志英国货币政策开启正常化进程。加拿大央行在2017年7月和9月的议息会议上分别加息25个基点,将基准利率提升至1%,未来随着经济环境改善,将继续加息进程。

欧洲央行处于第一阶段,即缩减资产购买阶段。随着欧元区经济复苏力度逐渐增强,近期关于欧洲央行货币政策转向的讨论逐渐升温。欧洲央行在2017年10月召开的议息会议上决定维持主要再融资操作利率0%、边际贷款便利利率0.25%、存款便利利率-0.4%不变,但将每月资产购买规模从600亿欧元降低至300亿欧元;自2018年1月起执行,至少延续至9月;如果需要,购债计划还会延长,直到通胀水平符合欧央行的目标。

日本处于拐点前的预期阶段。虽然日本大规模的量化宽松仍将持续,但近几个月日本央行购债步伐已明显放缓。11月6日,日本央行行长黑田东彦称,对长期宽松政策的风险心里有数。几天之后,又提到“反转利率”概念,反转利率指当宽松货币政策产生的效果从促进增长转为抑制增长时的利率水平。他认为,反转利率不仅损害银行利益,也限制了借贷,实际上是对经济的伤害,而非帮助。暗示日本央行可能早于预期退出宽松政策。

二、经济复苏力度决定各国货币政策正常化节奏

影响货币政策拐点的因素主要包括经济增长、通胀、就业、金融稳定等情况。全球经济形势整体回暖,为货币政策转向提供支持。

从2016年下半年起,决定全球货币政策走向的经济基本面与金融稳定因素发生趋势性、转折性变化。美国大选不确定因素消除,欧洲政局逐步稳定,全球金融市场走势平稳。2017年工业生产、国际投资、贸易等实体经济指标都呈现翘尾回升态势,实体经济在全球制造业的带动下逐步复苏(图2)。

2017年上半年全球货物贸易同比增长率达4.1%,工业生产同比增速达3.1%,均为2011年以来最快。同期PMI指数、OECD消费者信心指数等指标呈现向上态势,10月份全球制造业PMI指数为54,创近30个月以来新高。同时以金融市场波动性指数、金融风险地图等衡量的全球金融压力明显缓解。

图2 主要经济体工业生产指数对比(2010=100)

全球经济加快复苏,通缩风险解除,将驱动全球货币政策向正常状态转变。但各国情况略有不同,影响未来各国货币政策紧缩的具体时点和路径。

美国复苏相对稳固,货币政策正常化将继续。

危机以来,美国经济已实现连续七年正增长,经济复苏相对稳固。尽管2017年一季度经济增速有所放缓,核心PCE数据也处于2%以下,但二季度以来经济活动逐步回暖,就业增长自年初以来保持稳定,失业率稳步下降,家庭支出和企业固定投资增加,二、三季度经济增速均达到或超过3%,良好的经济复苏情况为资产负债表退出和再次加息提供支撑。即将上任的新任美联储主席鲍威尔也支持在现有经济发展态势下继续加息、缩表。

英国加息主要是为了抑制通胀,加息或将“浅尝辄止”。

英国过高的通胀率是此次央行加息的主要原因。2017年10月英国通货膨胀率达到3%,创5年来新高,远高于央行设立的2%目标。失业率回落至数十年以来低位。随着金融市场逐渐消化脱欧影响,英国经济韧性逐渐显现,连续17个季度实现正增长。然而对比超预期的通胀率,英国经济增速略显平淡。英国三季度GDP同比初值1.5%,与预期和上期持平。

针对本次加息,英国央行声明并未提及此前表述的“加息将比市场预期得更多”,表示这次加息很可能是一次性的。英国央行预测2018年通胀将下行,工资薪酬增速未见明显提升,又面临着脱欧和经济下滑等风险,因此,偏“滞胀”格局使得英国央行对连续加息较为慎重,未来英国央行加息幅度不会很大,节奏也将十分缓和,很难持续收紧。

欧元区和日本刚刚走出经济困境,基础不牢,通胀未达到目标,货币政策存反转风险。

欧元区方面,受益于之前的量化宽松政策,欧元汇率走低,带动欧元区消费和出口,整体经济增速呈现回升,经济基本面有所好转,内部失衡局面有所缓解。日本方面,过去经济增长波动比较大,呈现上下起伏态势。但2017年日本经济复苏较好,已经连续六个季度实现经济正增长。

从时间进程上看,相比于英美,欧盟和日本刚从偏负面的经济形势中走出,此时若过快跟进货币正常化风险较大。欧元区9月核心CPI同比增速1.1%,10月通胀率降为0.9%,明显低于欧央行2%的通胀目标。日本9月份通胀率仅为0.7%,更是远低于2%的目标。并且由于人口老龄化问题严重,日本劳动参与率也较低,政府在医疗保险、养老、社会福利等方面开支较大,政府负债较高,限制了财政政策措施空间。因此欧元区和日本货币紧缩道路将谨慎而缓慢推进,不排除因经济形势突然恶化进一步宽松的可能。

三、全球货币政策转向的外溢影响

(一)对发达经济体自身影响利弊皆有

2008年全球金融危机爆发之后,主要发达经济体央行普遍采取了大规模资产购买和低利率甚至于负利率的量化宽松货币政策,对于刺激经济复苏起到不错的效果。然而,随着全球经济复苏,再保持大规模的资产负债表和将近于零的低利率,对经济伤害很大,同时宽松货币政策时期积累的大量金融风险也不容小觑。大规模资产负债表也限制了各国央行今后应对经济衰退的空间,各国通过紧缩货币政策,可以给未来货币政策提供一定操作空间。

但货币政策转向也会伴随一些不利影响。随着紧缩货币政策的逐步推进,居民消费意愿可能会下降,这对于低通胀国家来说达到2%通胀目标会难上加难。同时,各国企业投资和银行信贷也会被限制,经济增长空间减小,失业率可能上升,居民薪资水平和生活条件将大受影响,可能会进一步对经济形成负反馈效应。

(二)对全球外溢影响有限

第一,新兴经济体汇率不会出现大幅波动。2017年以来,由于各发达经济体自身经济形势复苏支持紧缩货币政策,除美元外的发达国家货币普遍呈上行态势。欧元是外汇市场上表现最好的货币,2017年升幅已经将近13%;英镑从脱欧时期的深跌当中恢复,2017年升幅超过7%;受益于日本经济好转,日元升幅将近5%;不过,由于特朗普新政推进遇阻,美元指数从年内高点102左右跌到当前的93左右,跌幅超过9%,而且预计未来美元在紧缩货币政策下上升空间也将有限。大部分新兴经济体货币汇率走势与美元密切相关,因此,美元涨幅不大、非美发达货币走强对新兴经济体影响有限。而且当前新兴经济体自身经济形势较好,抗风险能力提高,跨境资本流动和汇率波动不会过于剧烈。

第二,大宗商品价格更多受经济基本面影响,计价因素影响弱化。全球实体经济回暖、基建投资增加带动了大宗商品需求,供需不平衡状况有所改善;欧佩克的减产协议和沙特反腐将使原油价格稳定回升,大宗商品价格受经济基本面影响增加。主要央行货币政策紧缩将在一定程度上给原油价格上行带来压力,但不是决定性因素。

第三,短期发达经济体货币紧缩会导致资本回流发达经济体,但长期影响将逐渐收敛。跨境资本流动规模和方向主要与经济增长、汇率、利率和预期等因素有关。不可否认,发达经济体金融状况和货币政策走向变化,将给新兴经济体造成冲击。不过这种影响集中在短期,主要通过预期实现。由于此次各国货币紧缩政策实施进程相对谨慎保守,实施前也积极与市场沟通,预期在短期消化后将逐渐归于平静。从中长期看,新兴经济体经济保持高速增长,结构性改革使内部结构优化,市场利率跟随走高,新兴产业和创新产业兴起,较高的资产回报率将吸引外资继续留在新兴经济体。

作者:王有鑫,中国银行国际金融研究所研究员